ツメナガセキレイは、沖縄県で冬鳥として飛来するスズメ目セキレイ科の鳥類です。

キセキレイによく似た姿をしていますが、眉が黄色で喉も黄色なのが特徴です。(顔だけ見るとキビタキのような顔立ち)

ただツメナガセキレイには眉が白かったり無かったり、いくつかの亜種が確認されています。

どの亜種も喉が黄色いのでポイントとして押さえておきたいです。

(キセキレイは繁殖期のオスは黒、冬羽や若い個体では、白〜薄い黄色の事が多い)

目次

ツメナガセキレイの画像

ツメナガセキレイの鳴き声

ツメナガセキレイの地鳴きは「ピウ」「ッウィ」「ピユー」などと地上で鳴きますが、飛び立つ時にもよく鳴きます。

繁殖地では少し丈の高い草などにとまり、ゆっくりしたテンポで「ピイ ジュ ッウィ ッウィ ジュッ…」と地鳴きを組み合わせたようなさえずりをします。

地鳴き1音

地鳴き2音

飛び立つ時の鳴き声

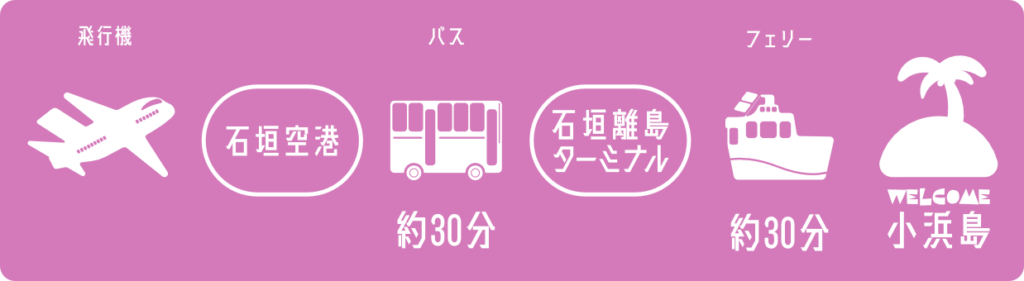

沖縄「小浜島」でのツメナガセキレイ

小浜島のツメナガセキレイは、6〜8月を除いて、飛来しているようです。

特によく目立つのが9〜11月で、5月上旬までは定期的に存在を確認できました。

春は夏羽ですが、9月は幼鳥が多いです。

サトウキビが茂っている場所で行動する事も多く、人が近づくと、群れ全体が飛び立つ光景も見られました。

小浜島には9月頃からキセキレイも多く、肉眼では間違えることも多いですが…

ツメナガセキレイは基本的に隠れるように採食していて、キセキレイは開けた場所で行動していることが多いです。(カメラや双眼鏡で確認すると、キセキレイとは違う姿で識別は簡単だと思います。)

もちろん、ツメナガセキレイも開けた場所に出てくる事はありますが、キセキレイほど開けた場所を歩き回ったりせず、すぐに茂みに移動したり飛び去ったりします。

行動自体はキセキレイやハクセキレイと変わらない印象です。

小浜島のツメナガセキレイは、牧草地の背丈の低い草と高い草が入り混じった場所や、畦近くのぬかるんだ場所、牧場近くの牛糞置き場、干潟で見られます。

つんつくビーチでは干潮時に岩場に降り立つツメナガセキレイが見られる事もありました。

会える時期

| 小浜島でのツメナガセキレイの観察記録 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |

| 下旬○ | 上旬○ | ー | ー | ー | ◎ |

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

| ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ◎:ほぼ毎日会える|○:数日おきに会える|△:数回しか会えない|ー:会えない|ペア:つがいで確認|若:若鳥確認|雛:雛確認|抱:抱卵確認|鳴:声はするけど姿は見えず(1人での調査記録となります。空欄項目は未調査期間。随時更新予定です。) | |||||

ツメナガセキレイの図鑑情報

| 図鑑情報 | |

|---|---|

| 種名 | ツメナガセキレイ |

| サイズ/体重 | 全長約17cm/約18g |

| 英名 | Yellow Wagtail |

| 分類 | スズメ目/セキレイ科/ハクセキレイ属 日本には5亜種の記録がある。(キタツメナガセキレイ、シベリアツメナガセキレイ、マミジロツメナガセキレイ、ツメナガセキレイ、カオジロツメナガセキレイ) |

| 学名 | Motacilla flava |

| 漢字 | 爪長鶺鴒 |

| 時期 | 沖縄県では冬鳥。 北海道では夏鳥で、他の地域では旅鳥。 |

| 分布 | ユーラシア大陸中緯度地方以北、アラスカ、北海道で繁殖し、 アフリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、沖縄などで越冬する。 |

| 環境 | 農耕地、草地、裸地、草原など |

| 行動 | 非繁殖期は1羽か小群で行動する。 ハクセキレイやキセキレイと同じく尾羽を上下に振りながら歩き回り、昆虫類やクモ類をとる。また飛んでいる昆虫類を空中でとることもある。 繁殖地では草原や草の生えた湿地の中に営巣するが、道路や草丈の低い場所によく出て採食する。 |