リュウキュウアカショウビンは、沖縄県やトカラ諸島•奄美諸島(鹿児島県)に夏鳥として飛来するブッポウソウ目カワセミ科の鳥類です。

日本では亜種アカショウビンと亜種リュウキュウアカショウビンが飛来し、亜種アカショウビンは全体に赤茶色で、腰の白斑は小さく水色がかる。

亜種リュウキュウアカショウビンは翼が紫がかっていて、腰の白斑が大きいと言う違いが見られます。

目次

リュウキュウアカショウビンの画像

リュウキュウアカショウビンの鳴き声

リュウキュウアカショウビンも、アカショウビンの代名詞と呼べる「キョロロロロ…」と心地よく消えていく声でさえずります。

ですが、アカショウビンのさえずりとは少し印象が違うので、下記に音声を再生できるようにしています。確認してみてください。

他には、「ホッカルー」とリュウキュウアカショウビンの沖縄方言の由来になった鳴き声でもよく鳴き、そこから「キョロロロロ…」と繋いで鳴くこともよくあります。

リュウキュウアカショウビンが「ホッカルー」と鳴く時は、翼を広げる動きを交えていることが多いです。

警戒時には、「キョキョキョキョキョキョ…」と激しく鳴きます。

さえずり

渡来直後の複数羽の鳴きかわし

ホッカルーの由来になった鳴き声

警戒の鳴き声

亜種アカショウビンのさえずり

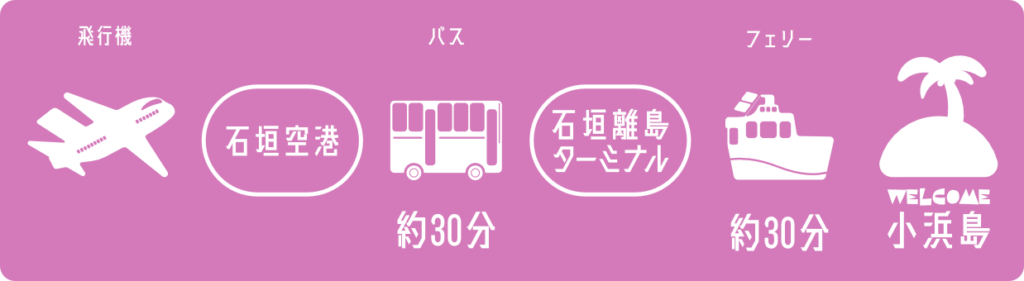

沖縄「小浜島」でのリュウキュウアカショウビン

小浜島のリュウキュウアカショウビンは、標高99.3mの大岳に広がる森や標高92mの西大岳周辺の森や林に飛来する他、海岸林や農耕地に隣接する林や茂みにも飛来します。

その飛来数は、イシガキヒヨドリと並ぶのではないかと思われるくらいで、繁殖シーズンには毎朝あっちからこっちからリュウキュウアカショウビンのさえずりが聴こえてきます。

ただアカショウビンと同様に暗い場所を好むため、すぐそばでさえずっているのに、姿が見えないと言うことがよくあります。

すぐそばでさえずってくれる状況を踏まえると、アカショウビンよりも出会いは多く、飛び去る姿や一瞬だけ目の前の枝にとまってくれたなどの場面に出くわす機会は頻繁にあります。

小浜島は林や農耕地の面積が広く、野鳥の行動範囲が広いのに、こちらの動ける範囲が狭い為、リュウキュウアカショウビン観察を目的にするなら、西大岳に向かう舗装道や大岳頂上に向かう林の階段をウロウロすると会いやすかったです。

他には、コーキ原ガジュマル群落やリゾートホテルのはいむるぶしやリゾナーレ小浜島にある茂みや林も狙い目です。(リゾートホテルエリアは、各ホテルの宿泊者しか立ち入りできないので、リュウキュウアカショウビンの飛来シーズンに宿泊された際は、ぜひリュウキュウアカショウビンを探してみてください。)

会える時期

| 小浜島でのリュウキュウアカショウビンの観察記録 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |

| ○ | ○ペア | ○ | ○雛 | ○ | △ |

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

| 上旬△ | ー | ー | ー | ー | 下旬⚪︎ |

| ◎:ほぼ毎日会える|○:数日おきに会える|△:数回しか会えない|ー:会えない|ペア:つがいで確認|若:若鳥確認|雛:雛確認|抱:抱卵確認|鳴:声はするけど姿は見えず(1人での調査記録となります。空欄項目は未調査期間。随時更新予定です。) | |||||

2023年の調査では、4月1日にリュウキュウアカショウビンのさえずりを初確認しました。

他の記録では3月頃から飛来するとの情報もあり、年によって変動があると予想されます。

リュウキュウアカショウビンの図鑑情報

| 図鑑情報 | |

|---|---|

| 種名 | リュウキュウアカショウビン |

| サイズ/体重 | 約27㎝(翼開長 約40㎝)/約80g |

| 英名 | Ryukyu Ruddy Kingfisher |

| 分類 | ブッポウソウ目/カワセミ科/アカショウビン属 |

| 学名 | Halcyon coromanda |

| 漢字 | 琉球赤翡翠 |

| 時期 | 夏鳥(沖縄県、鹿児島県) |

| 分布 | 日本と朝鮮半島、フィリピンからスンダ列島、中国大陸からインドまで、東アジアと東南アジアに広く分布する。北に分布する個体はフィリピン諸島、マレー半島、ボルネオなどで越冬する。 |

| 環境 | 森林、海岸林 |

| 行動 | 森林や海岸林の暗い隙間にある枝にとまって、さえずっていることが多い。つがい形成〜巣穴掘りまでは活発にさえずって活動し、林縁の木にとまることも多い。また、電線にとまることもある。 枝や木にとまって、草の上にいる昆虫などを捕る。捕らえた獲物は枝などに打ち付け弱らせてから食べる。 早朝と夕方にさえずる事が多い。巣穴掘りは2羽で協力して行い、朽木などにくちばしから突っ込んで穴を掘る。 他には、八重山諸島に生息するタカサゴシロアリが作る巣に営巣した記録もある。また、発泡スチロール製の人工営巣木で繁殖した記録もある。抱卵日数は約 21日、育雛日数は約17日。 |