アマサギは、ペリカン目サギ科の鳥類で、日本では夏鳥として飛来します。

ですが、八重山諸島では1年中見られるサギで、放牧されている牛や馬の周りでよく会えます。

アマサギの名前の由来は、羽の亜麻色からと説明しているものと「アメサギ(飴鷺)」と呼ばれていたものが変化したものという説があります。

飴鷺(アメサギ)という名前にしても、砂糖を煮詰めて焦がした色と羽色を結びつけているので、アマサギの特徴的なオレンジ色が名前の由来と言えます。

アマサギの画像

アマサギとチュウサギ

アマサギ(50cm)で、チュウサギ(68cm)

チュウサギの方が一回り大きいです。

八重山諸島ではチュウサギもよく見られ、アマサギの群れにチュウサギがいることも多いです。

- アマサギ:くちばしが黄色い(繁殖期にはグラデーションになっている)。羽がオレンジ色。白い個体は額に僅かにオレンジ色。足は黒い

- チュウサギ:くちばしは黒か黄色(黄色の場合は先が黒い)。羽は白い。足は黒い。

アマサギの鳴き声

ほとんど鳴かない。

鳴く時は「アウ」「コア コア」「カウ カウ」と言う声で鳴きます。

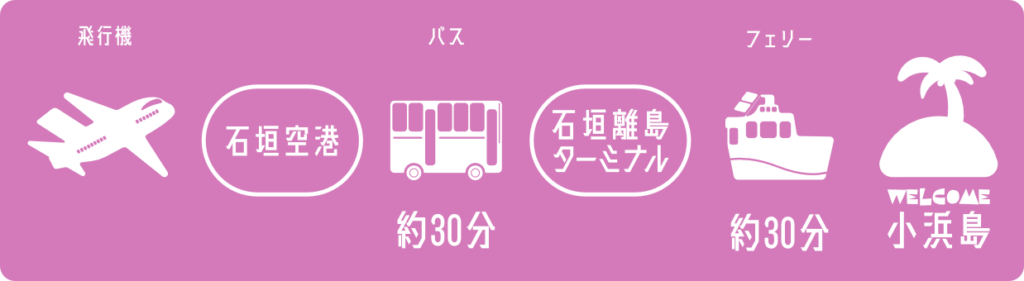

沖縄「小浜島」でのアマサギ

小浜島のアマサギは、1年中会うことができ、農耕地でよく見かけます。

放牧されている牛や馬の周りで見かけることが多く、牛たちの動きで飛び出した昆虫類などを食べています。運が良ければ、牛や馬の背中に乗るアマサギを見かけることもできるので、小浜島を訪れたら探してみてください。

なので、トラクターが土を耕すと、どこからともなくアマサギの群れがやってきて、トラクターの後ろをついてまわる様子もよく観察できます。

アマサギがトラクターについてまわるのも、土を耕して出てきた昆虫類などを食べる為です。

トラクターに集まるのは、ダイサギやチュウサギ、オサハシブトガラスなどもいて、島の賑やかな景色となっています。

島の人達もトラクターを動かすと、アマサギがやってくるのを知っていますが、特に気にすることもなく農作業に励んでおられます。

繁殖している様子はない

小浜島では、アマサギに1年中会えるのですが、島を歩き回ってもアマサギが繁殖している様子がありません。

それに繁殖期が近づくにつれて、綺麗なオレンジ色の羽を持つアマサギがいなくなり、全身が白く頭頂がほんのりと薄オレンジの個体ばかりを見かけるようになります。

小浜島は、西表島や石垣島が近いことから、アマサギにとって小浜島は良い採食場であって、繁殖場ではないと考えています。

なので、繁殖期真っ只中でも小浜島で牛についてまわっている個体は、今年は繁殖しない若い個体かあぶれた個体、親離れした今年生まれの個体なのではないかと仮説を立てています。(個人では確認しようがありませんが…)

会える時期

| 小浜島でのアマサギの観察記録 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |

| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| ◎:ほぼ毎日会える|○:数日おきに会える|△:数回しか会えない|ー:会えない|ペア:つがいで確認|若:若鳥確認|雛:雛確認|抱:抱卵確認|鳴:声はするけど姿は見えず(1人での調査記録となります。空欄項目は未調査期間。随時更新予定です。) | |||||

アマサギの図鑑情報

| 図鑑情報 | |

|---|---|

| 種名 | アマサギ |

| 全長 | 全長50cm/220g |

| 英名 | Cattle Egret |

| 分類 | ペリカン目/サギ科/アマサギ属 |

| 学名 | Bubulcus ibis |

| 漢字 | 飴鷺、猩々鷺 |

| 時期 | 日本全体では夏鳥で、暖地では少数が越冬する。 八重山諸島で留鳥。 |

| 分布 | 夏季にアメリカ合衆国や朝鮮半島で繁殖し、冬季になるとアフリカ大陸北部、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンなどで越冬する。多くの地域では周年生息する。 南方系の種だが、繁殖地は年々北に広がる傾向があり、日本では北海道南部でも繁殖している可能性がある。 |

| 環境 | 水田、湿地、草地、農耕地、放牧地など |

| 行動 | 早朝にねぐらや営巣地から飛び立ち、夕方に帰ってくる。 牛や馬などの動物の周りを歩き、動物の体についたハエや、その動物が歩いて草地から飛び出したバッタなどの昆虫類をとる。 |