クロツラヘラサギは、冬鳥または旅鳥として飛来するペリカン目トキ科の鳥類です。

サギという名前が付いていますが、トキの仲間です。(広く言えば、サギ類もペリカン目なので、クロツラヘラサギはサギの仲間とも言えます。)

クロツラヘラサギは東アジアのみに生息していて、世界的に見ても絶滅危惧種(EN)に指定されていますが、2023年現在でも個体数は増加傾向にあります。

目次

クロツラヘラサギの画像

クロツラヘラサギの鳴き声

クロツラヘラサギは、日本には越冬の為に飛来するので、ほとんど鳴くことはありません。

ですが、まれに「グェッグェッ」や「ググググ」と鳴きます。

2羽でいた時の鳴き声(録音時期:9月上旬)

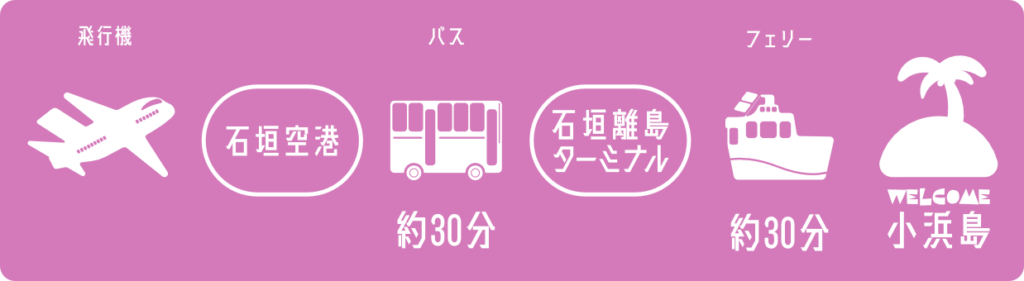

沖縄「小浜島」でのクロツラヘラサギ

小浜島のクロツラヘラサギは、石長田海岸に広がるマングローブ林でよく見られます。

特に干潮時に採食の為に飛来し、近距離で観察できることもあります。

3〜5羽ほどの群れで飛来する事もありますが、付かず離れず単独で行動している事も多いです。

小浜島のクロツラヘラサギは4〜5月と9月以降に見られ、2023年の観察では冠羽の長く伸びた成鳥夏羽の個体は見られませんでした。

会える時期

| 小浜島でのクロツラヘラサギの観察記録 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |

| ⚪︎ | ⚪︎ | ー | ー | ー | ⚪︎ |

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

| ー | |||||

| ◎:ほぼ毎日会える|○:数日おきに会える|△:数回しか会えない|ー:会えない|ペア:つがいで確認|若:若鳥確認|雛:雛確認|抱:抱卵確認|鳴:声はするけど姿は見えず(1人での調査記録となります。空欄項目は未調査期間。随時更新予定です。) | |||||

クロツラヘラサギの図鑑情報

| 図鑑情報 | |

|---|---|

| 種名 | クロツラヘラサギ |

| サイズ/体重 | 全長約74cm(翼開長約110cm)/約1,200g |

| 英名 | Black-faced spoonbill |

| 分類 | ペリカン目/トキ科/ヘラサギ属 |

| 学名 | Platalea minor |

| 漢字 | 黒面篦鷺 |

| 時期 | 冬鳥または旅鳥 |

| 分布 | 沖縄県、鹿児島県、熊本県、佐賀県、福岡県、宮崎県など、日本では九州と沖縄で主に見られる。 朝鮮半島西岸部や遼寧省沿岸部・ウラジオストック周辺で繁殖し、カンボジア・中華人民共和国沿岸部・台湾・香港・日本・ベトナムなどで越冬する。 |

| 環境 | 干潟、河口、水田、河川、湖沼、マングローブ林など |

| 行動 | 世界的に数が少ない貴重な鳥だが、2023年現在も個体数は増加傾向にある。 日本には毎年飛来した記録があり、特に九州に多い。 日中はアシ原の際や中洲、水田の中央などで休息している事が多い。 海岸近くの干満のあるところでは干潮時に採食し、潮に左右されないところでは朝夕に活発に行動する。 浅瀬にくちばしを少し開いて入れ、左右に振りながら歩き回りくちばしにふれた魚をとらえて食べる。 |

絶滅危惧種クロツラヘラサギ

1990年代初頭には約300羽しかいなくなり、絶滅危惧種に指定されたクロツラヘラサギ…

ですが、嬉しい事に2023年現在でもクロツラヘラサギの個体数は増加傾向にあるとの事です。

絶滅危惧種になった理由

クロツラヘラサギの個体数が減少した経緯や原因は明らかにはなっていませんが、多くの絶滅危惧種の生き物たちと同じように…

- 開発による生息地の破壊•劣化

- 釣り糸•釣り針による死傷や電線への衝突

- 狩猟による誤射や一部地域の食料として

など、人間活動のもたらす結果により、個体数が減少してしまっていると考えられています。

2023年現在の個体数

クロツラヘラサギは絶滅危惧種に指定されている事もあり、毎年東アジア全体で個体数の調査が行われています。

2023年の調査は1月6日~8日に行われ、東アジア全体で6,633羽が確認されました。(2022年は、6,162羽。前年比7.6%増)

クロツラヘラサギの調査は、「クロツラヘラサギ調査研究プロジェクト」として日本野鳥の会のHPにて全容が閲覧できますので、興味がある方は【日本野鳥の会:クロツラヘラサギ調査研究プロジェクトへ移動する】をタップしてください。